「会議」にどのくらい時間を割いていますか?

皆さんは勤務時間の何割くらいが「会議」で占められていますか?

毎週・毎月の定例会議、商談前の資料確認、ざっくばらんなブレスト、何かトラブルが起きて緊急で招集される会議・・・など様々な会議積み重なって週の半分以上が会議で占められ準備に追われ、それ以外の仕事の時間を奪われている・・・という状況になっていないでしょうか。また、社員の予定が会議で埋め尽くされていて会議を設定するにも四苦八苦したり、上司が会議に出づっぱりで部下がなかなか相談できない、というのも考えものです。

もし、社員の多くが勤務時間のうち半分以上を会議に費やしているようなら、会議のあり方を今一度見直してみることが、組織の働き方改革を推進するにあたって有効な手段となりうるでしょう。なぜなら、日々の業務の中で時間を生み出すには、一番時間がかかっているところに手を打つのが近道だからです。そして、会議には複数名~数十名(またはそれ以上)の出席者がいるため、会議をより濃密にすることの効果は出席者の人数分、数倍・数十倍にもなりえます。

「会議」における問題の代表例

「会議」における問題は様々だと思いますが、よくある代表的なものを書き出してみます。

- 会議中、寝てしまう人がいる

- 会議中、内容と関係ない作業(いわゆる内職)をしている人がいる

- 会議中、一言も話さない人がいる

- 会議中、限られた人ばかりが意見を述べている

- 会議中、話が脱線してしまって時間内に結論が出ない

最初の2つの問題は、「その人が集中できる内容かどうか」が鍵となります。後の3つは、主にファシリテーションのスキルによると考えられがちですが、実は必要な事前準備が不十分な場合があります。

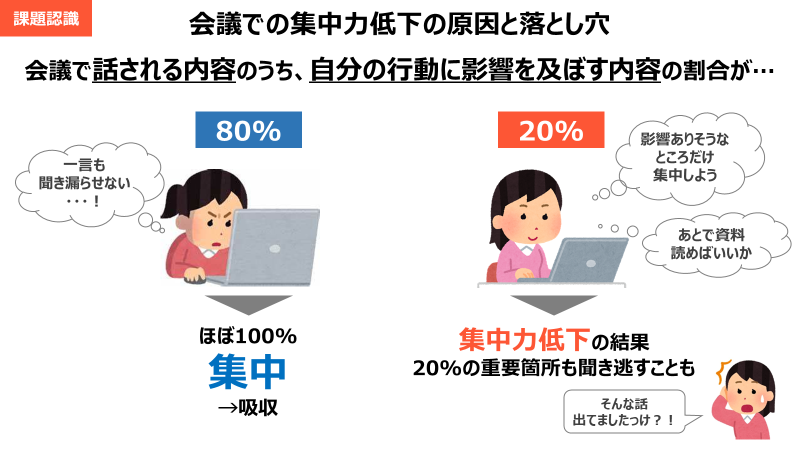

「会議」での集中力低下の原因と落とし穴

会議に集中できるかどうかは何で決まるのでしょうか?

それは、「自分のその後の行動に直接影響がある内容の割合」で決まってくると言えます。自分のその後の行動・・・自分が何か意見を言ったり、決定を下したり、何か業務を遂行したり、業務のやり方を変えたり(または意思を持って変えなかったり)、といったことをする内容であるかどうか、です。

そういった自分の行動に影響を及ぼす内容がほとんどであれば、会議中ずっと集中せざるを得ませんが、その割合が低くなると、「必要なところだけ集中して聞こう」という意識が働きます。

さて、それの何がいけないのか?必要なところだけ集中して聞いて、それ以外は別の作業をする、つまりマルチタスクをした方が効率が良さそうに思えるかもしれません。

そこで質問です。

会議中に別の作業をしていたら急に名指しされて、「すみませんもう1回いいですか」と言ってしまった経験はありませんか?

実は、人の脳は話を漏らさず聞きながら別の作業ができるほど器用ではありません(歯磨きなど、頭を使わずにできることなら別ですが)。つまり、ついつい作業に集中してしまうと、自分の行動に影響を及ぼす重要な部分についても聞き逃す可能性があります。

しかし、自分の行動に影響を及ぼす内容の割合が低くなるとどうしても、別の作業をしたくなったり別のことを考えたりしてしまって集中力が下がるのは、忙しい現代人の性でもあります。そもそも会議が多過ぎて、会議中に別の作業をしないと業務が回らない、という場合も。そこは会議を主催する側が工夫をする必要があるでしょう。

会議で居眠りしてしまっている人がいたら・・・ぜひ、その人を叱責するよりも、まずは会議のあり方を見直してみてください。

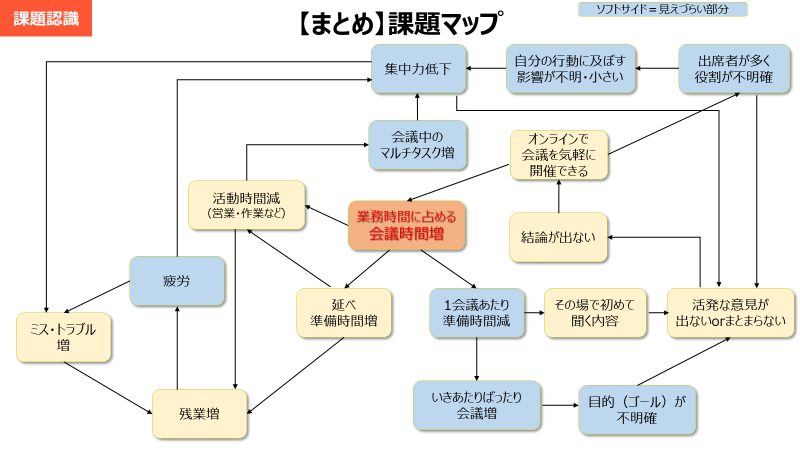

「会議」における課題マップ

会議に関する問題を深掘りし因果関係でまとめ、課題マップで表すと以下のようになります。

中心にある赤字が解決したい問題です。そして、影響し合うことがらのうち、ソフトサイド・目には見えにくい部分は水色で表現しています。このように、目に見える、または目に見えない様々な要因があって会議時間が増えると結果的には残業も増える、それがまた会議が増える原因にもなりうるという悪循環になっているのが見てとれると思います。

ただし、ループしていますので、この中の鍵となるポイントに手を打っていくことで、好循環に反転させることができます。

次回記事&研修のご案内

今回は会議における代表的な問題のうち、集中力に関わる問題についてご説明しました。次回は7月中旬頃、「事前準備の重要性」についてお話したいと思います。

なお、リーダー向けタイムマネジメント研修では『チームの生産性がぐんぐん向上するタイムマネジメント』と題し、チーム内でタスクを見える化する「パズル式時間管理術」・会議を削減し、短時間で成果を上げる「濃密会議術」の実践方法をお伝えしています。こちらであげた会議における課題に対する改善策についての詳しいレクチャーもありますので、ご興味お持ちいただけた方はぜひお問い合わせください。